„Jeder Schaden hat einen Nutzen“ – Erinnerungen an den Herbst 1989

von Dr. Karin Reglich | Ausgabe 3-2019 | Interview

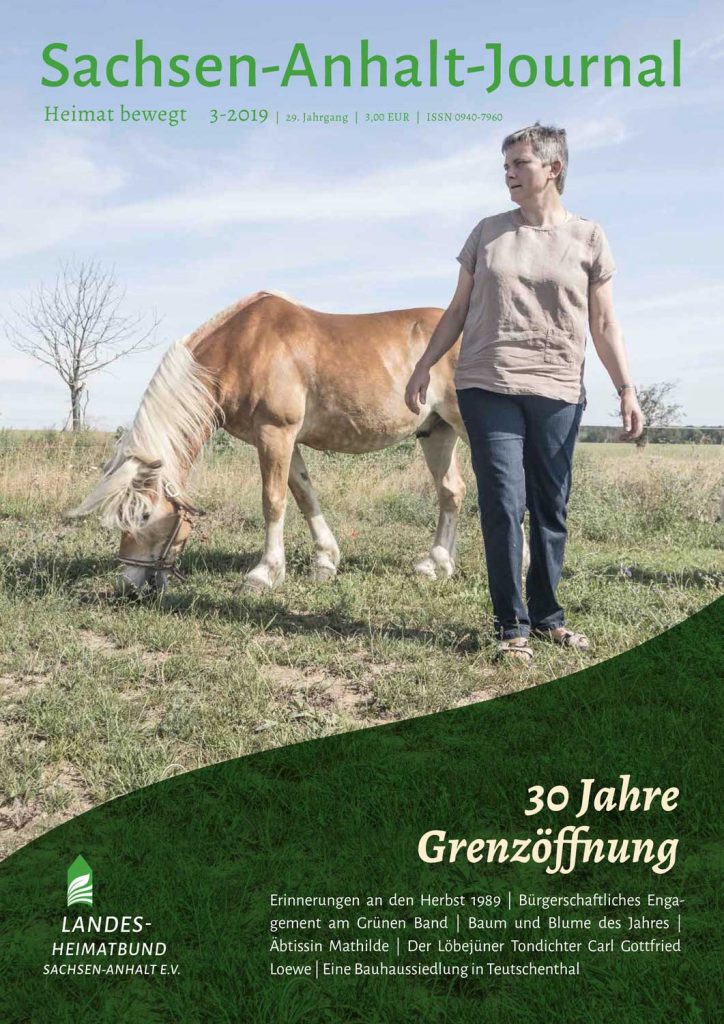

Dr. Karin Reglich ist aktiv für den Heimatverein Schleberoda e. V. und ihre Gemeinde. Die „Wende“ 1989 oder „Friedliche Revolution“ erlebte sie in Leipzig während ihres Studiums der Tiermedizin.

Die Leipziger Montagsdemonstrationen und das Miterleben der Wendezeit

Nein, demonstriert habe ich nicht. Jeder hat gemerkt, dass die DDR stehen blieb. Die schlechteste Braunkohle wurde verbrannt und ließ im Winter Smog entstehen. Das kann sich heute keiner vorstellen. Dann die Kommunalwahlen im Mai 1989: Wir durften nicht mehr zu Hause, sondern sollten am Studienort Leipzig wählen, obwohl es unser Zweitwohnsitz war und wir die Leute nicht kannten. So wollte man die Studenten unter Kontrolle bekommen. Eine Kommilitonin ist bei der Auszählung dabei gewesen, die war wirklich in der „Runden Ecke“ 2. Sie als SED-Mitglied wurde in der Parteigruppe befragt und hat selbst kritische Fragen gestellt. Aber mit lauter Einsen und perfekten Leistungen konnte sie nicht geext werden. Dann hatte sie Kontakte zur alternativen Szene, wo auch Spitzel waren. Im Internat habe ich nicht so viel davon gemerkt. Ein Professor L. aus der SED-Leitung der Fakultät sagte: Gehen Sie montags nicht in die Innenstadt von Leipzig. Den Satz vergesse ich nie: „Gehen Sie nicht dahin.“ Die Stadt war ja praktisch geschlossen. Montags ab 17 Uhr fuhr keine Straßenbahn mehr, kein Laden hatte geöffnet. Ich hab mich wirklich nicht hin getraut, aber ich hatte montags 17 Uhr Spanischunterricht bei einer Französin im Seminargebäude am „Weisheitszahn“, am heutigen Augustusplatz. Dort im Innenhof sammelte sich die Bereitschaftspolizei, um gegen die Demonstranten der Nikolaikirche eingreifen zu können. In das Universitätsgebäude konnte man nur noch mit Ausweis, man wurde kontrolliert, die ganze Stimmung war unerträglich. Wir haben bald geheult, wir dachten, wenn die jetzt losschlagen! Wenn die jetzt die Nerven verlieren. Wir waren nur 100 m davon weg. Dann haben wir uns nach Hause geschlichen, manchmal haben wir keinen Unterricht machen können, denn das war psychisch nicht auszuhalten. Es war unerträglich, unerträglich.

Die Lebensbedingungen waren so verschieden von heute!

Ich wohnte zuerst im Internat, dann hatte ich ein kleines, illegales Zimmer in einer WG, das ich mit Alu-Folie tapeziert hatte, da die Außenwand völlig nass war.

Man hat diskutiert, so über Reisefreiheit, viele hatten sich nur eine vernünftige Öffnung gewünscht, manche sind ja abgehauen, über Ungarn, über die Botschaft, einer ist verloren gegangen, der andere ist jetzt ein großer Augentierarzt in München, der war in der DDR zu eingegrenzt. Aber ich wäre nicht weggegangen, dazu war mir das Studium zu wertvoll. So viel wusste ich auch, dass sie im Westen nur mit Wasser kochen. In der DDR herrschte eine gewisse Mangelwirtschaft. Die Tierklinik sah so aus wie nach dem Zweiten Weltkrieg, die Innere Klinik war zur Hälfte zerbombt. Die Instrumente waren noch aus der Vorkriegszeit, aber interessant war, dass man aus dem Mangel etwas machen konnte. Auch die Professoren waren konsterniert, wie geht es weiter, was kommt denn jetzt, die wussten nicht, was werden würde. Das war schon beeindruckend, wie die Menschen jeden Montag um den Ring marschiert sind. Wie gesagt: immer schön die Nerven behalten. Ich hab auch gehört, was Kurt Masur durch die Lautsprecher sagte. Als die diesen Appell sowohl an die Leipziger als auch an die Polizei gelesen hatten, da hat man schon Gänsehaut bekommen.

Eine Reise in den Westen wird abgelehnt

Also mein persönlicher Witz mit der Wende war wirklich ein Spaß: ein Cousin meines Vaters, ein Landwirt bei Hannover, hatte Silberne Hochzeit, mein Vater hatte eine Einladung, er selbst war schon erwerbsunfähig und hätte fahren können, auch meine Mutter war schon älter, hatte aber keine Lust zu fahren und bestärkte mich, es zu probieren. Ich stellte einen Antrag zur Besuchsreise beim Rat des Kreises Nebra, ich war schon verheiratet und gab auch die Versicherung, dass ich nicht abhauen würde. Meine Eltern erhielten die Genehmigung, ich wurde am Montag nach Nebra einbestellt, am 6. November 1989, und erhielt eine Absage. Meine Eltern aber fuhren am 9. November 1989, dem Tag der Maueröffnung, nach Hannover und die Hochzeit war am Samstag, 11. November 1989. Die haben mir das abgelehnt und genau dann geht die Mauer auf! Wirklich, ich höre meine Eltern noch, hin sind sie noch gut gekommen, das war ja früh. Als sie dann zurückkamen, war der Zug voll. Die Flüchtlinge von Prag waren schon weg und mir erzählen sie, es geht nicht, also das war zum Schieflachen. Ich war im Internat, 4. Studienjahr, abends kam das im Radio, habt ihr das auch gehört, die Grenze ist offen, und tatsächlich, und dann haben wir ein Sammelvisum beantragt. Mein Mann und ich sind dann später gefahren. Ich bin nicht gleich losgerammelt, habe mich nicht angestellt.

Positive Seiten des Umbruchs: die bekenntnishafte Abfrage als eine Gewissensprüfung entfällt

Das Schönste an 1989 war aber, dass ich die Hauptprüfung im 4. Studienjahr im Fach Marxismus-Leninismus nicht machen musste. Die ganzen Jahre habe ich mich mit einer Belegarbeit durch die Fächer gemogelt, dialektischer und historischer Materialismus, Politische Ökonomie, Grundlagen des Marxismus-Leninismus und wie das alles hieß und dann fiel das weg, ich dachte, Halleluja, wenigstens was.

Im Nachhinein muss ich sagen, Marx ist jetzt wieder modern, hätten sie uns das anders beigebracht, dann hätten wir vielleicht viel mehr Spaß damit gehabt. Die Gesetze des Kapitalismus, da hat er ja Recht gehabt, das stimmt ja schon. Aber was wir lernten, das war völlig verschwurbelt. Wir haben mit vier Durchschlägen geschrieben, damit immer nur eine hinmusste, das hielt man nicht aus.

Die Stimmung kippt

Die Montagsdemos gingen ja weiter. Die Schilder waren sehr putzig und kreativ. Dann kamen die Händler mit Kiwis und Bananen, wie sie die Stadt überschwemmt haben zu völlig überhöhten Preisen, wie das umkippte von „Wir sind das Volk“ zu „Wir sind EIN Volk“, die keine Lust hatten, was aufzubauen, die unbedingt das Westgeld wollten, die kein intellektuelles Experiment mehr wollten, die die Intellektuellen und Studenten zurückdrängten… Es war eine Stimmung wie auf AFD-Demonstrationen, vorher waren sie sich einig gewesen, auf einmal merkte man verschiedene Meinungen, dieses Rechthaben, auf einmal die Argumente nicht mehr zu hören, es kippte völlig um. Das ist, was die Westdeutschen gar nicht verstehen, das ist wie im Buch „Farm der Tiere“: einige haben dann mehr Recht als andere, auf einmal schwingen sich welche auf, wieso darf einer bestimmen und ich nicht? Da hat man sich dann relativ schnell wieder aufs Private zurückgezogen, wie man das vorher schon hatte.

Der Kampf um die Studienzulassung vor 1989

Mein Spruch ist immer: „Jeder Schaden hat einen Nutzen“. Mir wurde es nicht einfach gemacht. Auf der zehnklassigen Schule die Bewerbung nach der 8. Klasse zur Heimoberschule Schulpforte. Ich hatte nicht die allerbesten Zensuren, ich war kein braves Mädchen. „Karin ist etwas wild, auch ihren Mitschülern gegenüber“ – so stand es im Zeugnis der ersten Klasse. Die 10. Klasse habe ich mit 1,0 gemacht, dann sollte ich plötzlich auf die EOS gehen, dann aber wollte ich nicht mehr, denn die anderen sind schon zwei Jahre da, und in einem Jahr sollte ich mich zum Studium bewerben, wo nur Einsen zählten. Aber Berufsausbildung mit Abitur habe ich gekriegt: Tierproduktion mit Abitur. Ein Gefühl für Tiere habe ich von Hause aus, aber in der Ausbildung habe ich nochmal alles von der Pike auf gelernt mit Kühen, Schweinen. Die Berufsschule war sehr gemischt. Das war eine „Schule fürs Leben“. Die Wohnbedingungen waren grauslig. Der Deutschlehrer sagte, Du bist ja nicht dumm, sozusagen, aber Tierarzt wirst Du nicht. Dem war ich nicht intellektuell genug. Aber ich war zu dem Zeitpunkt mehr als andere im Theater und habe nur schwere Sachen gelesen, aber das konnte man mir nicht ansehen, ich komme ja vom Dorf und spreche Dialekt. Ich sollte am besten Berufsschullehrer werden oder so was. Dann hatte ich einen naturwissenschaftlichen Lehrer, der hatte mein Potential erkannt, der hat gemerkt, dass ich Durchblick hatte. Dann haben sich alle beworben, aber ich bin abgelehnt worden. Ich habe aber nie einen zweiten Studienwunsch angegeben, damit ich nicht „umgelenkt“ werden konnte. Ich habe mich nicht abbringen lassen. Der naturwissenschaftliche Lehrer hat mir die Empfehlung gegeben, dass es in Halle eine Tierklinik in der Abderhalden-Straße gibt, wo ich erstmal gearbeitet habe. Bei Dr. F., später Professor, habe ich mich beworben, vorsichtig vorgesprochen. Da konnten mir meine Eltern auch nicht helfen. Der hat mich als Ungelernte angenommen. Die suchten tatsächlich gerade. So kam ich in den Großtierbereich, das hat mir gelegen. Gearbeitet habe ich für einen wirklichen Mindestlohn, 400 Mark pro Monat. Im Internat habe ich ein kleines Nebenzimmer genommen für 15 Mark und habe später im Bereitschaftszimmer der Tierklinik gelebt. Das Kollektiv, die Arbeit, das hat so viel Spaß gemacht. Das war ziemlich die schönste Zeit meines Lebens, auch die erlebnisreichste Zeit.

Das Ziel im Auge behalten

Ich habe mit fünf Jahren schon gesagt, dass ich Tierärztin werden will. Als Kind habe ich schon Katzen selbst behandelt, Mäuse auseinandergenommen, beim Schlachten genau hingeguckt und das Eklige und Dreckige, das hat mich interessiert. Der Großtierbereich, das Operieren und dann ins Theater und um die Ecke ins Steintor-Varieté! In der Tierklinik habe ich mich sauwohl gefühlt. Da habe ich fast alles gemacht und auch Saubermachen gelernt. Wenn man später mal Chef ist, da muss man auch wissen, was die anderen erleiden. Das hat mir auch später sehr geholfen, dass ich wusste, was man von den Leuten erwarten kann. Das hat unheimlich Spaß gemacht, auch die Weihnachtsfeiern. Ich habe auch das Kollektiv „aufgewertet“, denn ich konnte schön Wandzeitungen machen, da haben wir dann immer volle Wettbewerbspunktzahl gekriegt. Der Chef war in der CDU, deswegen wurde der ja nicht Professor, der war wirklich christlich, der lebte das auch, der war eine Koryphäe, hielt Vorlesungen, der Veterinäringenieur war in der Gewerkschaft, da ließ man ihn auch in Ruhe. Wir haben eben ordentlich Gewerkschaftsarbeit gemacht und auch DSF 3und haben auch mal eine Prämie bekommen, wir wussten, wie es geht, dass man in Frieden gelassen wird und immer unter dem Radar durchkommt, also das war wirklich schön.

Immer wieder habe ich mich zum Studium beworben. Als ich beim dritten Mal abgelehnt wurde, ist der Dr. F. bald ausgerastet, ich konnte ja wirklich alles, ich war gut, Labor, operieren usw. Und da war nochmal ein Gespräch im Rektoratsgebäude der Universität Leipzig und da ist er mit hingegangen. Er hatte schon eine Rede vorbereitet, der hätte die ‚links gemacht‘, und wir sitzen da drinne, noch gar nicht groß aufgerufen, der konnte noch gar nicht Luft holen, da sagen die, Sie bekommen einen zusätzlichen Studienplatz bewilligt. Ich brach in Tränen aus, ich war völlig geplättet. Der auch. Ich weiß nicht, woher es kam. Ich habe zwar keine Akte. Man weiß ja nicht, was alles eine Rolle spielte. Ich war nicht erpressbar, mich hätten sie nie so knicken können, dann wäre ich eben keine Tierärztin geworden.

Einer der Assistenten im Studium wollte mir Schlampigkeit nachweisen, der konnte mich nicht so ganz leiden. Zur DDR-Zeit musste man die Kanülen durchspülen und deren Spitzen anschleifen, um sie mehrfach zu verwenden. Der schaute nun, wie ich das machte, aber nach drei Jahren Praxis war ich darin perfekt. Beim Operieren ahnte ich schon vor dem Operateur, was er als Nächstes braucht, und habe das Richtige zugereicht. Da haben sich die anderen schon amüsiert.

Ich habe so die Theorie noch zur Praxis dazu gehabt. Der Umgang mit den Leuten auch. Man muss ja auch wissen, was man kann und was nicht. Deswegen sag ich: Jeder Schaden hat seinen Nutzen.

Gespräch und Text: Kathrin Pöge-Alder

„Jeder Schaden hat einen Nutzen“: Erinnerungen an den Herbst 1989 von Dr. Karin Reglich

Fortsetzung des Interviews

Wendeschock und das Festhalten an Zielen

Studienlenkung

Zu DDR-Zeiten wäre man auch nach abgeschlossenem Studium seinen sozialistischen Weg gegangen, wäre dann irgendwo hingekommen, wie meine Brüder nach Mecklenburg und Berlin. Ich war zur Wendezeit schon verheiratet, da hätte ich sicherlich Vorteile gehabt, viele haben ja während des Studiums auch Kinder bekommen.

Kinder im Studium

Im Studium habe ich keine Familie gründen wollen, denn mein Mann hat selber noch ein Fernstudium gemacht und ich war die Woche über im Wohnheim. Das hätte ich nicht geschafft, das wollte ich mir nicht antun. Einige haben im dritten Studienjahr Kinder bekommen, denn da hatten wir ganz wenige Prüfungen, dann hat man schon eins bei Studienabschluss, aber da kam ja dann schon die Wende sozusagen.

Wir hatten einen richtigen Wendeschock

Das gehört auch zur Wende: einige Frauen sind erstmal kinderlos geblieben, wenige haben mehrere Kinder. Viele haben doch drauf verzichtet, die wollten sehen, wie es wird. Erst 1999 ist mein Großer geboren, da ging ich schon auf die 40 zu.

Unterschiede des Studiums

Es ist schon interessant, das möchte ich auch nicht missen, wir haben ja im Sozialismus angefangen zu studieren, sehr praxisorientiert, dann hast du diese ganzen Gesetze und Verordnungen aus der DDR gehabt und dann musste das ganze aus dem Kopf wieder raus und dann hast du praktisch nach dem westdeutschen Recht Staatsexamen gemacht. Wir wären ja normalerweise Diplom-Veterinärmediziner gewesen, wir haben ja zur Vorbereitung noch einen sogenannten großen Beleg geschrieben, aber dieser Abschluss wurde dann sofort eingestellt, wobei manche Diplomarbeit sicher das Niveau einer heutigen Dissertation gehabt hätte, und da haben wir dann Staatsexamen gemacht, so wie es in Westdeutschland und allgemein heute üblich ist.

Was für uns erstaunlich war, als dann Weststudenten kamen, so peu á peu, wir hatten ja alle ein Niveau mit dem Abitur, das war von Rostock bis Erzgebirge gleich, da konnte es im Studium weitergehen, wo das Abitur aufgehört hatte. Jetzt kamen welche, die hatten z.B. Chemie abgewählt, die hatten überhaupt keine Ahnung von organischer Chemie, das konnten die Dozenten gar nicht fassen. Und wenn sie zum Studium abgelehnt wurden, da klagten die, zu DDR-Zeiten, da wärest du ja mit hängenden Ohren abgezogen, da hättest du nicht noch geklagt, das war ‘ne ganz schöne Umstellung.

Gleichberechtigung

Was ich schön fand, das war zwar vermutlich ungerecht Mädchen gegenüber, bei uns waren im Studienjahr die Studienplätze halb an Jungs, halb an Mädchen vergeben, jetzt geht es vermutlich nur noch nach der Leistung, denn die Jungs kamen damals mit wesentlich schlechterem Abitur an das Studium, die brauchten nur 1,3 – 1,4, weil sich wohl damals auch schon weniger Männer beworben haben, dadurch war der Pool nicht so groß wie bei Mädchen. Ich hatte nur 1,3 im Abitur, das konntest du eigentlich vergessen für Veterinärmedizin. Ich habe dann drei Jahre als Tierarzthelferin gearbeitet, bis ich eine Zulassung erhielt. Der heutige Frauenüberschuss tut dem Beruf nicht gut, finde ich, also ich fand‘s besser.

Im Moment ist es schwierig für Praxisinhaber, es finden sich kaum Leute, die in der Großtierpraxis arbeiten wollen. Ich weiß nicht, wo die vielen Absolventen sind, aber in der Praxis sind sie jedenfalls nicht. Sie sind nicht mehr bereit, um jeden Preis und zu allen Bedingungen viel zu arbeiten. Aber nach der Wende war das ein richtiges Phänomen, dass die angestellten Tierärzte für viel zu geringe Gehälter gearbeitet haben.

Nach der Wende musste man ja schauen wie es im Westen ist, eine Freundin hatte bei Augsburg Praktikumsplätze mit Wohngelegenheit ergattert. Das war noch in der Zeit, bevor wir mit dem Studium ganz fertig waren. Zu DDR-Zeiten hätte man dann ein Praktikumsjahr gehabt. Aus westlicher Sicht war das nicht so bewahrenswert, das wurde auch sofort abgeschafft, da haben wir uns eben selbst ein bisschen was gesucht. Das war insofern interessant, weil es eine ganz andere Art des Praktizierens war. In der Noch-DDR, im genossenschaftlichen oder volkseigenen Großtierbestand warst du als Tierarzt wer, da konntest du dem Landwirt sagen, die Tiere sehen nicht gut aus, der Gesundheitszustand des Bestandes ist schlecht, du solltest mal… Während meines Praktikums fuhr ich mit einem Assistenten mit, da habe ich gesehen, dass kleinere Tierhaltungen nicht zwangsläufig bessere Bedingungen bieten. Die Betriebe hatten mal fünf, mal zehn, wenn es mal große waren, 20 Kühe, da haben wir gelacht.

Diese 10 Kühe waren dann manchmal in den dunkelsten Ställen irgendwo angebunden, also ganz traurig, und dann war noch einer, der hatte Kühe in Laufhaltung und die Klauen wuchsen schon nach oben, sowas hatte ich bei uns noch nie gesehen, manche Kühe konnten kaum noch laufen. Ich sage so, warum schneiden Sie denen nicht mal die Klauen. Da hat der doch dann in der Praxis angerufen, wie ich nur wagen konnte, was zu sagen.

Regiment des Geldes – Status und?

Es wird ja unterschieden zwischen Luxustieren wie Pferden, Hunden, Katzen usw., die man sich leisten möchte, und Nutztieren. Wenn Kuh oder Schwein den erhofften Erlös nicht einbringt, dann sind sie überflüssig. Dann kann ich auf Dauer die Tiere mit diesen Ansprüchen von Tierschutz nicht halten. Das sieht der Verbraucher oft nicht. Wenn ich billiges Fleisch will, kann ich auch nur billig produzieren. Zu DDR-Zeiten war ein Tierarzt mit mehr Befugnissen ausgestattet. Heute musst du schon sehen, dass du den Landwirt dahin bringst, wohin du ihn haben möchtest, in Bezug auf Tierschutz oder Tiergesundheit. Da schmeißt er dich schon mal raus und nimmt den nächsten, anpassungsfähigeren oder günstigeren. So kann ich auch ganz schnell einen Betrieb verlieren, wenn ich mich zu weit aus dem Fenster lehne.

Früher war ein Tierbestand den Kollegen fest zugeordnet. Jetzt, wenn ich dem Landwirt nicht passe, da wechselt er mich aus. Da kann man die Wahrheit nicht mehr so direkt sagen. Man muss an sein wirtschaftliches Überleben denken.

In der DDR gab es im ländlichen Raum kaum Kleintierärzte, da war alles mehr auf Nutztiere und Seuchenprophylaxe ausgerichtet. Die nächste Kleintierpraxis gab‘s in Naumburg für den ganzen Bereich Kreis Nebra und Kreis Naumburg.

Als ich hier 1992 angefangen habe, war ich Assistentin in einer Großtier-Gemeinschaftspraxis, da habe ich vor allem Rinder, Schweine und Schafe behandelt, das machte mir viel Spaß. Dann sind viele Nutztieranlagen geschlossen worden, die Tierbestände sind drastisch zurückgegangen und da war für mich nicht mehr genügend Arbeit vorhanden. Ich habe mich dann in eigener Praxis niedergelassen als Gemischtpraktikerin, noch ein zweites Kind bekommen und habe dann keinen der großen Ställe übernehmen können. Ich behandle nun Mutterkuhbestände, Mastschweine, Schafe, Ziegen und Kleintiere.

Pferde habe ich nur so am Rande gemacht, da musst du ganz anderes Equipment haben. Pferdeleute sind oft sehr anspruchsvoll. Ich behandle zwar Pferde mit, bin aber sozusagen die 2. Wahl. Durch die Kinder hätte ich nicht rund um die Uhr zur Verfügung stehen können, was bei Pferden aber oft vorausgesetzt wird. Als mein Großer geboren wurde, da war ich noch Assistentin und habe ein dreiviertel Jahr ausgesetzt. Er ist mit sieben Monaten in die Krippe gegangen, das ging, da war meine Mutter auch noch jünger. Mein Mann war unter der Woche auf Montage, da hatte ich den Jungen allein zu Hause. Und beim Kleinen, da war ich schon selbständig, da habe ich nur drei Wochen Urlaub gemacht. Und er wurde erst in der dritten Woche geboren, da musste ich schon wieder arbeiten. Wenn man selbständig ist, bekommt man kein Geld für ein Kind, da hätte ich mich extra versichern müssen.

Nach seiner Geburt habe ich ein Vierteljahr ausgesetzt und eine Assistentin beschäftigt, war nur im Hintergrund tätig. Meine Mutter konnte da nicht mehr helfen, sie war weit schon über 80. Später hatte ich eine Kinderfrau hier im Dorf. Und bei Hausbesuchen oder so habe ich die Jungs mitgenommen, irgendeine Oma zum Aufpassen hat sich immer gefunden.

Kindheit heute und früher

Meine Mutter hatte auch nie Zeit, man konnte den ganzen Tag machen, was man wollte, das war nicht übel, erst abends hat sie sich gefragt, ob wir da sind. Was haben wir für Dummheiten gemacht, Buden gebaut, im Wald rumgetrieben, den ganzen Tag draußen gewesen. Wir haben es überlebt irgendwie.

Meine Kinder wiederum hatten kaum Spielkameraden und waren auch viel weniger draußen, sie haben lieber online gespielt. Da bin ich ganz froh, dass sie in ein Internat gehen konnten.

Dorfgemeinschaft und Dorfbegehung

Wir hatten ja vor kurzem die Dorfbegehung zum Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, da reflektiert man ein bisschen, was man so gemacht hat, wie lange wir gebraucht haben, um uns von dem Wendeschock zu erholen, auch als Dorf. Ich war ja zur Wendezeit nicht da, ich bin ja erst 1992 wieder nach Hause gekommen, bis dahin war ich in Leipzig, da hat man so manches, was andere von der Wende im Dorf erzählen, gar nicht so mitbekommen. Wir haben auch eine junge Generation verloren, die nach meiner Altersgruppe kam, die jetzt um 40-Jährigen, ich habe zum Beispiel noch Arbeit in der Region gekriegt, die nach mir kommen, die sind fast komplett weggezogen, die kommen zu Dorffesten, sie sind alle sehr erfolgreich, es gibt dabei tolle Persönlichkeiten, die im Westen gelernt haben und dort jetzt arbeiten. Das ist wirklich schade, das fehlt uns sehr. Da haben wir eine richtige Lücke an Schaffenskraft. Wir tragen das jetzt noch mit, wir über 50-Jährigen.

Zuversicht und Wendeschock

Die Generation vor mir, unsere Jungrentner, die fielen nach der Wende in eine Art Schockstarre, das sind die jetzt über 60-bis 70-Jährigen, die normalerweise die Vereine füllen, die früher ganz aktiv waren, wenn es nach denen ginge, da wäre das Dorfleben nahezu tot, da sind ganz viele in ABMs und Umschulungen gelandet, als die LPG und die Betriebe hier zusammenbrachen. Vor der Wende haben die bei Addinolin Leuna, in der Kohle, in einer LPG oder in Freyburg gearbeitet, es gab ja viele Betriebe, und diese Leute haben fast alle ihre Arbeitsbiographie ändern müssen. Viele Frauen haben dann keine entsprechende Arbeit mehr gefunden oder nur Beschäftigungsmaßnahmen. Ehrenamtlich haben sie sich kaum mehr eingebracht, obwohl sie doch früher so viel bewegt hatten. Meines Vaters Rentnergeneration, die ganz Alten in den jetzt 80er bis 90er Jahren, das war eine ganz aktive Rentnergruppe, die haben sich getroffen und viel gemeinsam unternommen, solange sie noch konnten, jetzt sind sie leider zu alt. Aber nach 20 Jahren beständiger Integrations- und Dorfarbeit kriegen wir die anderen nun so langsam wieder in das Gemeindeleben, so ganz vorsichtig, mal hier mal da eine passende Veranstaltung, sie sagen oft, das hat alles keinen Sinn, die sind ganz schwierig. Die sind in dieser Beziehung völlig rausgerissen.

Die Infrastruktur des Dorfes – wir hatten ja alles, bei ehemals 200 Einwohnern: einen Wohnblock, Poststelle, Konsum, hauptamtliche Bürgermeister, Kindergarten, Kneipe, Jugendklub, Kegelbahn. Das brach komplett innerhalb von zwei Jahren weg – alles, was diese Generation geschaffen hatte. Die haben die scheinbare Sinnlosigkeit ihres Tuns erleben müssen, die hatten ja die Kegelbahn mit dem Jugendklub selbst aufgebaut und die Gaststätte. Die 65- bis 70-Jährigen, die hat es richtig getroffen. Für die eigenen Kinder haben sie keine Lehrstelle mehr gefunden, die mussten irgendwohin gehen, also die tun mir richtig leid. Jetzt ist es schwierig, sie wieder rauszuholen. Dann kam meine Generation, ich bin jetzt in den 50ern, bis maximal 60 Jahre alt, also diese Gruppe hat dann endlich fast 10 Jahre nach der Wende 1998 den Heimatverein gegründet. Damit haben wir endlich das Schicksal wieder in die eigenen Hände genommen, vorher hat die Gemeinde das alles organisiert, vor der Wende auch über den DFD, den Demokratischen Frauenbund Deutschlands, und andere Organisationen der DDR, aber vor allem über die Bürgermeister, die waren ja hauptamtlich tätig, die Dorffeste hat auch die Gemeinde ausgerichtet, aber dann brach wirklich alles weg. Dann haben wir angefangen, etwas zu organisieren, einfach so als Interessengruppe, und später haben wir den Verein gegründet.

Dann hat es wieder 10 Jahre gedauert, bis der kleine Verein mehr im Dorf ankam. 2008 hatten wir ein großes Dorfjubiläum. Da haben die Leute erstmal gemerkt, in was für einem geschichtsträchtigen und interessanten Dorf sie überhaupt wohnen, dass es auch wert ist, gefeiert zu werden, das war bis dahin nicht so wahrgenommen worden. 2008 war ein riesiger Schub für uns, da haben wir ganz viele Eintritte in den Heimatverein gehabt. Seitdem wurde Schleberoda erst nach außen richtig wahrgenommen, bis dahin war es nur für Kenner erkennbar. Seit diesem Dorfjubiläum machen wir auch gezielt Veranstaltungen für Gäste und Besucher von außerhalb, was manche nicht gut finden, die möchten lieber unter sich bleiben. Ich verfechte eher das Sprichwort: wer nicht wirbt, verdirbt. Wer was haben will, muss auch was geben, also das ist so meins. Um das Dorf am Leben und im Gespräch zu halten, musst es sich öffnen, das ist mein Credo.

Verein und politische Vertretung

In der 2. Legislaturperiode nach der Wende, als ich dann richtig hier war, habe ich mich zur Gemeinderatswahl gestellt, zuerst bin ich gerade so mit genügend Stimmen reingekommen. Bei der nächsten Wahl erhielt ich dann schon die meisten Stimmen. Dann sind wir ja 2009 nach Freyburg eingemeindet worden. Seit 2009 gehöre ich als Vertreterin der Freien Wähler in Freyburg zum großen Gemeinderat. Ich habe immer versucht, viele Gemeinderäte von den Dörfern einzubringen, dass also nicht nur Freyburger Städter im Gemeinderat sind.

Im Heimatverein habe ich zu Anfang nicht mal eine Funktion gehabt, bin da so reingewachsen, habe das ganze beobachtet, dann angefangen, die Feste zu organisieren, habe da sicher der Sache auch meinen Stempel aufgedrückt, also weg vom reinen Blasmusik-Dorffest, hin zu was anderem. Wobei, gerade unser Heimatverein ist sehr vielfältig aufgestellt, bei manchen Veranstaltungen, da klinke ich mich völlig raus, weil das auch mal sein muss. Dieses mit Ideen vorneweg rennen, das ist mein Problem, und auf einmal guckst du dich um und da ist keiner mehr, das nehmen sie mir dann manchmal übel. Da habe ich zwei bis drei Leute, die mich „überwachen“ und mir dann sagen, also pass auf, das ist nicht so gut, was du machst… das muss man haben, man braucht ein paar Ansprechpartner, die einen dann immer wieder erden, dass man dann nicht überehrgeizig wird, das ist auch so eine Sache.

… die Wende hat, wie überall, großen Einfluss auf unser Dorf und auch mich gehabt und ansonsten hätte hier alles seinen sozialistischen Lauf genommen, aber im Nachhinein muss man schon sagen, es wäre wahrscheinlich nicht lange so weitergegangen. Ich wäre sicher eine andere Persönlichkeit im Sozialismus geworden – aktiv wäre ich, denke ich, aber immer gewesen, das hat man in sich.

DDR und der Eintritt in die LPG

Mein Vater war 1960 einer der letzten, der in die LPG eingetreten ist, der ist ganz schlimm agitiert worden, die kamen da wirklich mit dem Lautsprecherwagen und haben die Leute drangsaliert. Er war ein sehr guter Landwirt, und auch die mussten eben rein. Seine jüngeren Brüder hatten dann alle Landwirtschaft studiert, er war durch den Krieg ohne Abitur und nichts, das ist eben die Generation. Aber er hat sich mit Schulungen und Fernstudium qualifiziert und war dann LPG-Vorsitzender und als sich dann die LPGs wiederum spezialisieren und umstrukturieren mussten, in den 1970er Jahren, da fehlte ihm dann das Parteiabzeichen und das war dann nicht so einfach.

Ziele und eine Strategie

Also das mit dem Ehrenamt, warum bin ich da so reingerutscht? Ohne die Wende wäre es vielleicht gar nicht so gekommen. Was mir Spaß macht, ist Gestalten. Das habe ich vielleicht von meinem Vater geerbt, das Ideen haben und umsetzen. Sonst hätte ich mich vielleicht im Privaten mehr ausgelebt, wofür ich jetzt oft keine Zeit habe. Über die vielen Jahre, die ich jetzt nun schon im Gemeinderat bin, habe ich gelernt, Projekte über x Jahre zu verfolgen. Du musst manchmal so viele Jahre warten, bis du ein passendes Förderinstrument findest und dann musst du zuschlagen, du musst immer aufmerksam sein und immer einen Plan im Hinterkopf haben und dann musst du das Passende liefern. Viele verzweifeln fast daran, wie langsam das oft geht, aber so ist nun mal Demokratie.

Zum Beispiel die Teilnahme an diesem Dorfwettbewerb: man muss die Leute, das ganze Dorf bei der Stange halten, drei Jahre, immer wieder erklären, das ist zwar für uns alle viel Arbeit, aber denkt doch daran, was wir dafür kriegen können, das ist schon für manchen unheimlich schwer, das zu glauben oder einen Benefit zu sehen, sich da anzustrengen und dann nichts auf den ersten Blick Adäquates dafür zu kriegen, da gibt es viele Diskussionen. Ich sag dann den anderen, vertraut mir, ich weiß, wo ich mit dem Dorf hinwill, und versuche sie davon zu überzeugen.

Infrastruktur: Gemeinschaft, Einkauf, Bus, Café und Radweg

Der öffentliche Bus zum Beispiel fährt vom Schulbusverkehr abgesehen zu unmöglichen Zeiten, und er hält nicht an Einkaufszentren, man kann ihn kaum sinnvoll nutzen. Ich habe mich also (nicht nur deshalb) für die Kreistagswahl aufstellen lassen und gehöre jetzt zum Kreistag, um hier als Einwohnerin eines kleinen Dorfes Einfluss nehmen zu können. Das ist meine Strategie: Ich möchte das Dorf überlebensfähig und lebendig halten, weil wir dadurch Zuzug bekommen und keinen Leerstand haben. Wir nehmen die Leute sofort in die Dorfgemeinschaft auf. Sie merken, dass sie hier willkommen sind, auch wenn sie zugezogen sind, und ich denke, dass ist auch ein wichtiger Aspekt. Die Leute merken, sie können mit ihren eigenen Ideen herkommen, das wird akzeptiert und gern integriert. So gibt es jetzt das Lesestübchen, eine Idee von Zugezogenen im Verein, das haben wir gemeinsam umgesetzt, oder junge Frauen haben den Kindertreff wieder aktiviert. Wir sammeln wieder Altpapier, da haben wir einen richtigen Entsorgungsplan, da fahren die Kinder rum mit dem Bollerwagen. Mit dem Geld wollen wir ein neues Spielgerät anschaffen und so helfen die Kinder selbst bei der Umsetzung dieses Vorhabens fleißig mit.

Mein Projekt ist der Dorfgemeinschaftsladen. Allerdings kein neuer Dorfladen wie ein Tante Emma Laden. Wir sind hier dicht besiedelt, du hast ja hier gleich mehrere Supermärkte in der nächsten Stadt, da braucht man im Dorf nicht noch einen Laden. Im Erdgeschoss des Dorfgemeinschaftshauses unter der Sommergalerie befindet sich eine ehemalige Werkstatt, dazu habe ich für das Modellprogramm „DorfGemeinschaftsladen“ das Projekt „Bestellcafé“ eingereicht. Wir wollten eine barrierefreie Begegnungsstätte für alle Generationen und vor allem für die älteren Herrschaften, die nicht fahren können oder wollen. In Kooperation mit den örtlichen Supermärkten, wie Edeka, Niedrigpreis, REWE oder Netto, wollen wir online per Internet Sammelbestellungen abgeben und die arbeiten diese dann ab und die Waren werden geholt und im Bestellcafé ausgegeben – also bequem einkaufen ohne Fahrten und zu den günstigen Supermarktpreisen.

Wir haben jetzt eine Machbarkeitsstudie genehmigt bekommen, ob und wie dieses Konzept umsetzbar ist.

Ich möchte so dieses „Dorfkonsumgefühl“ – das Gemeinschaftserleben gerade für die älteren Damen und Herren wieder herstellen. Gleichzeitig hätte man dann ein Café, die Leute würden dann ja weiter verweilen, sich spontan treffen, miteinander reden. Zurzeit kann man sich nur treffen, wenn man eine Veranstaltung besucht. Als Treffpunkt ohne Verabredung gibt es lediglich das Lesecafé, was leider nur über eine steile Treppe zu erreichen und beengt ist. An den Wochenenden, da hätte man die Möglichkeit, das Café für Gäste zu betreiben, Städter finden ein Hofcafé auf dem Dorf oft pittoresk und kommen gern zu solchen Ausflugszielen.

Damit hätte man auch Arbeit für Frauen und Jugendliche vor Ort, die ein wenig Geld dazuverdienen wollen. So funktioniert es in einigen Dörfern, so hätten gerade junge Leute eine einfache und gute Gelegenheit, eigenes Geld zu erarbeiten. Ich denke schon, dass das läuft. Und die Kinder können sich selber organisieren, sie müssen dann nicht in die Stadt. Wir haben ein paar nette Damen, die richtig gerne backen, da könnte man zum Beispiel mit Zutaten ausschließlich aus der Region werben, das Obst vom Dorf und das Mehl aus Zeddenbach, das kriegt man ja hin, und ich weiß, dass viele Menschen solche Ausflüge mögen.

Überlandstraßen ohne Radweg

Mein Hauptprojekt ist eine Radwegeverbindung zwischen dem Unstruttal und dem Geiseltal. Diese beiden Ziele für Aktivtouristen sind leider noch nicht optimal verbunden. Die Leute fahren ihre Touren gern als Rundkurse und möchten nicht auf der gleichen Strecke hin und zurück. Da gibt es bisher nur den Goetheradweg, der schwierig zu fahren ist. Oft sehe ich aber Leute mühsam die Fernverkehrsstraße zwischen Freyburg und Mücheln rausfahren. Dabei gibt es gute Feldwege, die gehören sogar der Gemeinde und sind zum Teil schon ausgebaut, und dann könnte man bequem und abseits der Straße über Schleberoda zum neu gebauten Jakobsweg nach Branderoda und nach Gröst kommen. Von Branderoda führt ein sehr gut ausgebauter Weg nach Mücheln, ein richtig asphaltierter, wo nur wenige Autos fahren. Man bräuchte von der ganzen Wegstrecke nur ein kleines Stück auszubauen und hätte eine gute und attraktive Verbindung zum Geißeltal.

Langweilig ist es mir bisher in diesem kleinen Dorf jedenfalls noch nie gewesen….

Gespräch und Text: Kathrin Pöge-Alder