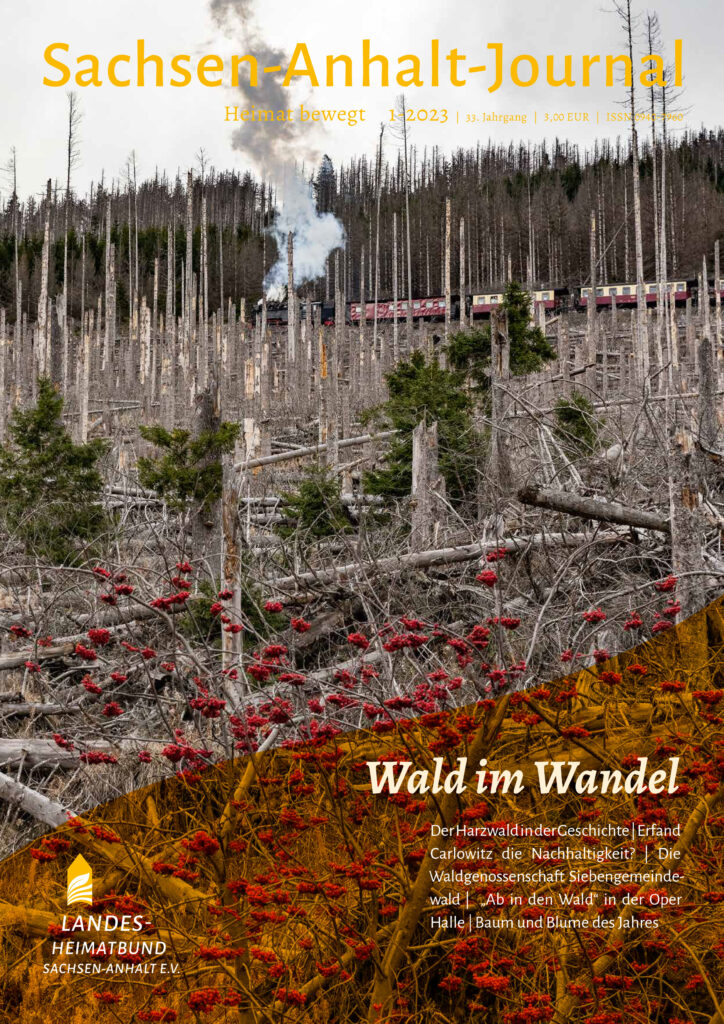

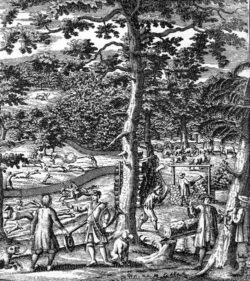

Holz, Jagd, Zeidlerei, Landwirtschaft, Naherholung: Die vielfältige Nutzung des Waldes in Sachsen-Anhalt

Seit Jahrhunderten ist die Beziehung zwischen Mensch und Wald in Sachsen-Anhalt auch eine wirtschaftliche: Sei es als Lieferant für den Baustoff Holz oder Futtermittel für die Landwirtschaft, als Weidegrund, Jagdrevier oder Naherholungsgebiet - ohne Wald ging (und geht) gar nichts.

Bernd Bendix | 11. Mai 2023 | Ausgabe 1-2023

Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein war das Holz als Brenn- und Werkstoff aus den Wäldern in Mitteleuropa eine unentbehrliche Rohstoffquelle…