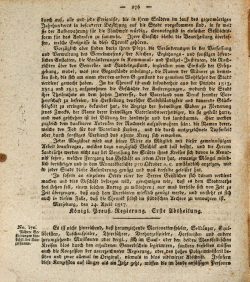

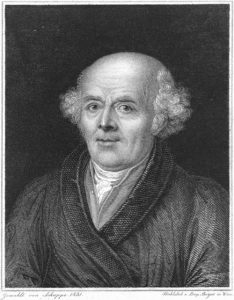

Die Rechtskultur der Vormoderne kannte die sogenannten Schandstrafen. Hierbei wurden Straftäterinnen und Straftäter öffentlich bloßgestellt, um ihnen temporär die Ehre und Würde als Mitglieder ihrer Gemeinde zu nehmen. Es kamen einige, teilweise auch heute noch durch den Sprachgebrauch tradierte Geräte zum Einsatz, vor allem Pranger. Dabei handelte es sich zumeist um eine Art Pfahl, an den Verurteilte eine bestimmte Zeit lang angekettet waren. Weniger bekannt sind hingegen lächerlich machende Aufzüge, mit denen Verurteilte durch die Gassen geführt wurden oder sich an öffentlichen Plätzen aufstellen mussten. Hierzu gehören etwa Strohkränze und Halsgeigen für Frauen, die eine außer- oder voreheliche Verbindung eingingen. Männer mussten hingegen mantelartig gestaltete Holztonnen in der Art eines Kleidungsstücks tragen, sogenannte Schand- oder Strafmäntel: „Dieses Werkzeug war nämlich so gemacht, daß der Verurtheilte den Kopf durchstecken konnte, und es ihm dann auf den Schultern lag; er hatte also nur den Kopf frei. Er mußte nun mit diesem hölzernen schweren Mantel, der bis zum Knie reichte, eine oder ein Paar Stunden auf öffentlicher Straße vor dem Rathhause, oder wenn es Schiffer betraf, die eigentlich mit dieser Strafe belegt wurden, vor dem Packhofe stehen“, wie es in Johann Georg Krünitz’ „Oekonomisch-technologischer Encyklopädie“ von 1832 (Band 154) heißt.