Die Papierfabrik in Halle-Kröllwitz (1716 – 1940)

Heidi Ritter

Heidi Ritter | Ausgabe 1-2020 | Geschichte

Als am 13. Oktober 1940 die Schornsteine der Papierfabrik in Halle-Kröllwitz durch eine Sprengung zusammenfielen, war das das Ende des Unternehmens. Seit fast 225 Jahren war an diesem Ort Papier hergestellt worden. Zwei Wochen vor der Sprengung hatte die Stadt die Fabrik offiziell stillgelegt. Geplant war, das gesamte Areal am Ufer der Saale abzureißen, bis auf zwei Gebäude vom Beginn des 19. Jahrhunderts. Doch es herrschte Krieg und so blieben Gebäude stehen.

Im Jahr 2020 ist dieses Ende einer beispielhaften Handwerks- und Unternehmensgeschichte 80 Jahre her und es lohnt sich, noch einmal zurückzublicken.

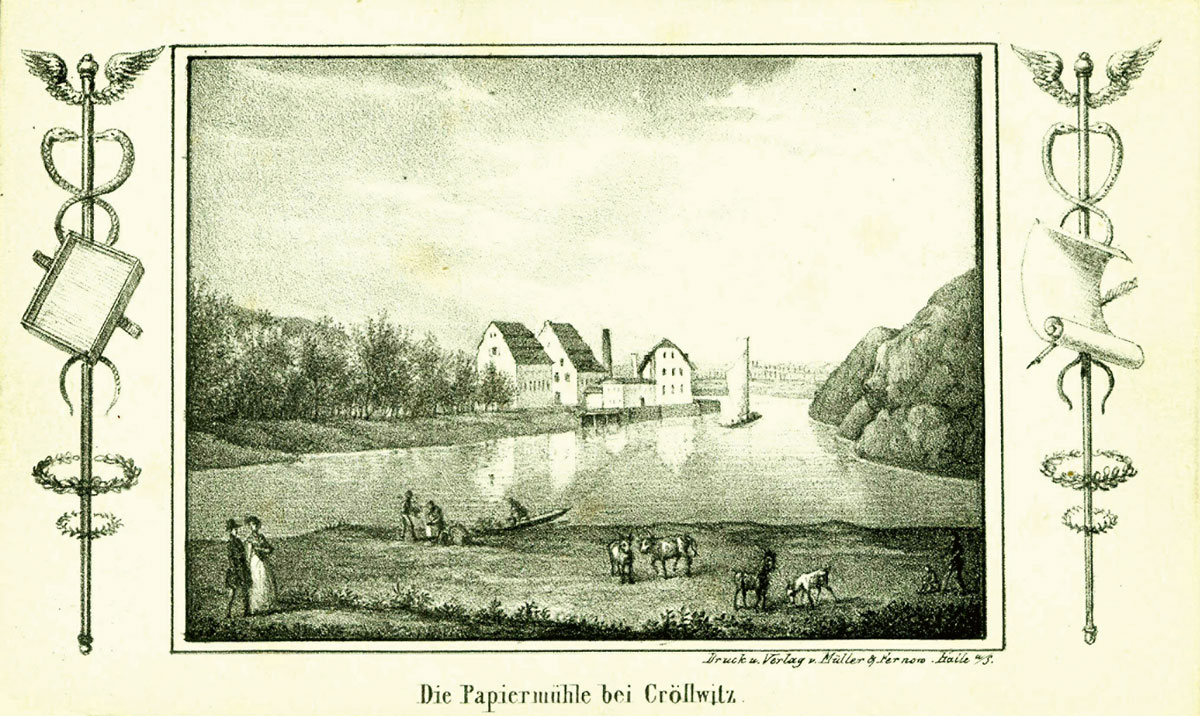

Begonnen hat es mit der Papiermacherei in Cröllwitz[1] im Jahr 1716. Der Trothaer Mühlenbesitzer Zacharias Kermes hatte vom preußischen König Friedrich Wilhelm I. die Erlaubnis bekommen, am gegenüberliegenden Ufer der Saale, am Wehr, dem Lachsfang, eine Papiermühle zu errichten. In Sachsen, Böhmen, Schlesien gab es schon zahlreiche Papiermühlen, mit deren Lieferungen Preußen bislang seinen Bedarf deckte. Doch seit Beginn des 18. Jahrhunderts reichte das nicht mehr; vor allem in Halle, wo seit einigen Jahren die Universität, das Franckesche Waisenhaus sowie Bibeldruckanstalt, Verlage und Druckereien in bisher nicht gekanntem Maße nach Papier verlangten.

Über den von Kermes gewählten Standort für die Papiermühle, ein schmaler Streifen vor aufsteigenden Felsen am linken Ufer der Saale, ist später immer wieder geklagt worden, denn er erlaubte eine räumliche Ausdehnung nur nach Norden und Süden, dazu das Wehr, das die Überschwemmungsgefahr steigerte, außerdem lag der Ort fernab jeder größeren Landstraße. Die notwendigen Güter konnten nur auf der Saale herbeigeschafft werden. Auch war das Saalewasser für die Papiermacherei wenig geeignet und die Erschließung einer Quelle mit klarem Wasser notwendig, was unter dem Porphyr nicht so einfach war.

Papier wurde zu jener Zeit aus Lumpen hergestellt, die sich durch Stampfwerke, von Mühlrädern in Gang gesetzt und unter Zuführung von klarem Wasser, in einen Brei verwandelten. Dieser, genannt das Zeug, floss in Bütten ab, wurde mit Leim versetzt, auf durchlässige Unterlagen geschöpft und zum Trocknen aufgehängt. Was von der Leine genommen wurde, war Papier. Die Lumpen, der wertvolle Rohstoff, durften dank eines königlichen Privilegs diesseits der Elbe im Magdeburgischen und später auch im Anhaltischen, gewöhnlich von armen Leuten, gesammelt werden. Ziel war die Herstellung eines guten weißen Druck-und Schreibpapiers. Davon empfing im März 1717 das Waisenhaus August Hermann Franckes die erste Lieferung. Das Amt Giebichenstein, die Königliche Akzise, das Posthaus erhielten das weniger feine Kanzlei-und Konzeptpapier. Doch trotz des guten Absatzes warf die Mühle keinen nennenswerten Gewinn ab, was Kermes schon 1718 zur Verpachtung bewog und zwar an den aus einer sächsischen Papiermüllerfamilie stammenden Johann Christian Keferstein (1686 – 1759). Mit ihm begann der sich über mehrere Generationen vollziehende Aufstieg der Papiermühle zur Papierfabrik, vom Handwerks- zum Industriebetrieb. Über 150 Jahre führte die Familie Keferstein das Unternehmen. Eigentümer waren sie übrigens nie, Kermes hatte die Mühle an August Hermann Francke verkauft. Der versprach sich für seine Anstalten etwas von einer eigenen Papiermühle, aber auch für ihn war kein nennenswerter Gewinn aus dem Unternehmen zu ziehen, weshalb die Zeitpacht 1764 in Erbpacht überführt wurde. Die Kefersteins verfügten nun selbständig über das Gedeihen der Mühle und finanzierten dies auch. Von Anfang an investierten sie in die technische Ausrüstung, um die Papierherstellung in Preußen voranzutreiben. Gleich der erste Keferstein stellte einen Holländer auf, eine in Holland entwickelte Maschine, die die Lumpen zerriss und zermahlte – Grundlage für eine höhere Papierqualität. In den 80er Jahren konnte Cröllwitz ein Papier verfertigen, dergleichen in Deutschland bisher für unmöglich gehalten worden. Man glaubte, die Vormachtstellung der Holländer erschüttert zu haben. Georg Christoph Keferstein (1723 – 1802), der inzwischen vom Vater die Mühle übernommen hatte, veröffentlichte 1766 eine Schrift, deren Titel bezeichnend war: Unterricht eines Papiermachers an seine Söhne, diese Kunst betreffend. Die Söhne wurden in die Papiermacherei nicht nur zu Hause eingeführt, sondern auch in andere deutsche Länder geschickt sowie nach Holland, Dänemark, England, um sich dort in Sachen Papier umzusehen. Oft war es nicht einfach, in die Geheimnisse der Fabriken einzudringen und sich über diese und jene Maschine, die Lumpen zuzubereiten, genaue Kenntnisse zu verschaffen. Von schweren Kosten ist die Rede, was nichts anderes heißt, als auch zu Bestechung zu greifen, um das technisch rückständige Preußen an den Fortschritt anzuschließen. Einer der Kefersteinsöhne brachte am Ende des 18. Jahrhunderts aus England ein besonderes Sieb mit, eine Velinform, mit der ein hochwertiges, hartes Papier hergestellt werden konnte, das Graphiker und Buchdrucker sehr schätzten. Die Cröllwitzer Papiermühle produzierte das erste Velinpapier in Deutschland.

Doch der Entwicklung stellten sich immer wieder Hindernisse in den Weg: Durch den Siebenjährigen Krieg (1756 – 1763) z. B. rückte die Fabrikation des sogenannte Patronenpapiers an erste Stelle. Es diente als Hülse für Schießpulver und wurde in das Rohr des Vorderladers gesteckt. Auch Naturkatastrophen hielten den Fortschritt auf. 1799, am 24./25. Februar, wurde die Mühle durch ein verheerendes Hochwasser schwer beschädigt. Die Saale führte Eis und an dem von Felsen begrenzten Flusslauf stieg das Wasser, riss in der Talstraße die Fischerhäuser und schließlich auch Gebäude der Mühle weg. Ein immenser Schaden, Keferstein musste Gelder leihen, um den Wiederaufbau zu finanzieren. Wohn-und Wirtschaftsgebäude entstanden nun an höherer Stelle und für die Familie Keferstein wurde, etwas entfernt von der Produktionsstätte, ein eigenes Herrenhaus gebaut, das heute noch existiert[2]. Das heute älteste Haus in der Talstraße[3] entstand nach jenem Hochwasser von 1799. Und noch einmal drohte ein Unglück alles zu vernichten. In der Nacht vom 21. zum 22. Oktober 1823 brach ein Brand aus, der sowohl die Fabrikgebäude, als auch die gesamte Produktion und Wohnungen der Arbeiter zerstörte. Im Schlaf waren die Bewohner überrascht worden, für die Rettung ihrer Habe blieb keine Zeit – die Anstalt, wo mehr als funfzig Familien, Arbeit, Verdienst, Nahrung und Unterhalt fanden, war in einem Nu in einen Schutthaufen verwandelt. Offensichtlich kamen keine Menschen zu Schaden. Dieses Ereignis rief Mitgefühl und Hilfsbereitschaft nicht nur in Cröllwitz hervor. Kanzler Niemeyer vom Waisenhaus forderte im Hallischen Patriotischen Wochenblatt zur Unterstützung der so Beklagenswürdigen auf. Es dauerte ein gutes Jahr bis wieder Papier hergestellt werden konnte: ab 1. Januar 1825. Die Gebäude waren jetzt größer und massiver als zuvor. Ein Maschinenhaus für die inzwischen eingesetzten Dampfmaschinen wurde gebaut und ein neues Holländergebäude entstand. Das war die Voraussetzung, zur Maschinen-Papier-Fabrikation überzugehen, wofür eine Maschine, die es nur in England gab, angeschafft werden musste. Im Frühjahr 1839 bestellte Ludwig Keferstein (1792 – 1872) eine solche und im Januar 1841 produzierte sie in Cröllwitz das erste Maschinenpapier. 1842 kam eine zweite Maschine und 1853 noch eine dritte hinzu. Innerhalb von gut 30 Jahren, seit dem Brand, war die Cröllwitzer Papierherstellung modern und leistungsfähig, aus der Papiermühle eine Papierfabrik des Industriezeitalters geworden, die als bedeutendste in Preußen galt. Neben der Wasserkraft erzeugten zunehmend Stein- und Braunkohle die Energie, wovon seit 1840 ein ca. 30 Meter hoher Schornstein kündete. Mit der Hand wurde Papier zum letzten Mal 1847 hergestellt. Auch für die Beschäftigten hatte sich viel verändert. Die Zeit der patriarchalisch geprägten Gemeinschaft war vorbei. 1848 arbeiteten 83 Männer und 95 Frauen in der Fabrik, im Sommer noch 10 bis 15 mehr. Die Arbeitszeit betrug 12 Stunden, von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr abends einschließlich der Essens- und Erholungspausen.

Ihre wirtschaftliche Bedeutung machte die Papierfabrik am Ufer der Saale zu einer Sehenswürdigkeit, die häufig Besucher anzog. An Lärm, Dreck und Gestank, die immer mehr mit der industriellen Produktion verbunden waren, störten sich diese offenbar nicht. Auch nicht die Kefersteins, die nur wenige hundert Meter von der Fabrik entfernt wohnten. Ihr Herrenhaus hatten sie um ein zweites Stockwerk erweitert und mit einem Park umgeben, in dem seltene Bäume gepflanzt wurden (einige davon stehen noch heute). Doch trotz des guten Rufes und geschäftlichen Erfolges, die Fabrik war nicht schuldenfrei. Sie wuchs zwar weiter, 1856 lieferte sie mehr als eine halbe Million Kilogramm Papier in verschiedenen Sorten, 1871 war es nochmal eine halbe Million mehr, aber immer wieder mussten Hypotheken und Bankkredite aufgenommen werden. Schon 1867 konnten die Zinsen dafür nicht mehr gezahlt werden. Ein Konkurs drohte. Als 1868 einer der Inhaber starb, half nur noch die Übernahme des Unternehmens durch die wirtschaftlich stärksten Gläubiger. Zum 1. Oktober 1871 fand die Umwandlung in die Cröllwitzer Actien-Papierfabrik statt. Die Ära der Familie Keferstein war nach mehr als 150 Jahren zu Ende. Die Fabrik jedoch existierte als Aktiengesellschaft noch weitere 70 Jahre. Im Kaiserreich erfuhr das Unternehmen abermals einen enormen Aufschwung. 1912 / 13 hatte die Produktion ein Volumen von 12 Millionen Kilogramm bestem Papier. Seit 1882 ersetzten vier große Turbinen die Wasserräder und am dafür gebauten Turbinenhaus wurde der Schriftzug Cröllwitzer Actien-Papierfabrik angebracht, der heute noch, schippert man auf der Saale an dem ehemaligen Fabrikgelände vorbei, zu lesen ist. Der von Anfang an schlechten Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz wurde abgeholfen mit einem Anschlussgleis vom Bahnhof Trotha zum rechten Saaleufer und einer Drahtseilbahn über die Saale, welche die Anlieferung der Kohlen und Rohstoffe erleichterten. Eine Veränderung trat beim Rohstoff ein: Papier machte man jetzt nicht mehr aus Lumpen, sondern aus Stroh, welches in Mitteldeutschland reichlich vorhanden war. Die industrielle Verwertung verlangte indes ein höchst giftiges Verfahren: das Stroh musste in Natronlauge gekocht und der Zellulosebrei, ehe er auf die Papiermaschine floss, in einer Chlorkalkbleiche behandelt werden. Inzwischen hatte die Fabrik auch eine elektrische Central-Kraftstation. 1914 beschäftigte sie 600 Arbeiter und 20 sogenannte Beamte, d. h. Angestellte. Für Letztere gab es eigene Wohnhäuser, die Direktoren der AG wohnten im ehemaligen Herrenhaus, eine beträchtliche Zahl der Arbeiter und ihre Familien weiterhin auf dem Fabrikgelände, in den Arbeiterhäusern, z. B. am Fuße des Ochsenberges.

Sechs Schlote ragten in den Himmel, aus ihnen quollen Kohlenrauch und übelriechende Gase, denn das Sulfatverfahren setzte schwefelhaltige Verbindungen frei, die die Bevölkerung immer weniger ertragen konnte und wollte. Seit 1903 stank es danach. Die Kröllwitzer Gerüche wurden im Norden der Stadt ein Begriff, so dass sich die hallesche Stadtverwaltung schließlich gezwungen sah, Veränderungen zu fordern. Auch die Bevölkerung wehrte sich und gründete 1927 den Cröllwitzer Abwehr-Bund gegen die Luftverpestung, eine frühe Bürgerinitiative. Doch noch gut 3 Jahre später schrieb die Presse: Wie lange wird es noch cröllwitzen? Die Fabrileitung hielt dagegen, eine Stilllegung würde Arbeiter brotlos machen – es waren die Jahre der Weltwirtschaftskrise. Die Geruchsbelästigung hörte nicht auf und auch eine erneute Privatisierung in den 30er Jahren führte nicht aus der Krise. Schließlich fiel der „kranke Patient“, etwas anderes war das Unternehmen nicht mehr, der Stadt Halle „in die Arme“ – bis sie das Ende mit der Sprengung herbeiführte.

Nach 1945 wurden einige der noch vorhandenen Gebäudeteile für Betriebe hergerichtet, z. B. hatte die DEWAG, die staatliche Werbeagentur der DDR, im ehemaligen Papiersaal ein Lager und die beiden erhaltenen Gebäude am Saaleufer wurden als Wohnraum genutzt. In dem vom Jahr 1824 stammenden Büro- und Kontorhaus wohnte seit 1952 bis zu seinem Tod 1976 der über Halle hinaus bekannte Maler Albert Ebert. Eine Tafel erinnert an den Künstler, der mit seinen naiv-poetischen, sinnlichen Bildern die Kröllwitz-Giebichensteiner-Welt auf kleinen Formaten in kräftigen Farben eindrucksvoll festhielt.

Erst Ende der 90er Jahre erinnerte man sich wieder des fast vergessenen Areals. In den alten Gebäuden und aus den schon überwachsenen Ruinen sind in den letzten Jahren exklusive, denkmalgerecht sanierte Wohnungen entstanden. Ihre Bewohner schauen über die Saale nach Trotha und auf die Saaleinsel Forstwerder, sie hören das Rauschen des Wassers über dem Saalewehr.

[1] Die ursprüngliche Schreibweise des Dorfes jenseits der Saale war Cröllwitz, als es 1900 in die Stadt Halle eingemeindet wurde, änderte sich die Schreibweise in Kröllwitz, setzte sich aber zunächst nicht einheitlich durch.

[2] Talstraße 27, in den letzten Jahren sind darin durch private Initiative neue schöne Wohnungen entstanden.

[3] Talstraße 33, heute: Keramik im alten Fischerhaus.

Literatur:

Christian Keferstein, Erinnerungen aus dem Leben eines alten Geognosten und Ethnographen mit Nachrichten über die Familie Keferstein. Halle 1855.

Bernhard Weißenborn, Die Cröllwitzer Papierfabrik in den zweihundert Jahren ihres Bestehens nebst Nachrichten über ihre Vorgängerin die hallesche Papiermühle 1714 – 1914. Halle a. d. Saale 1914.

Adolf Rossmässler, Die Papierfabrik Kröllwitz im Jahr 1859. Ein Reisebericht. Mitgeteilt von K. Steinmüller. In: Hallesche Monatshefte 9 (1962).

Heidi Ritter, Die Papiermacher. In: Dies.: Vom Fischerdorf nach Sexy Kröllwitz. Ein Stadtteil von Halle. Mitteldeutsche Kulturhistorische Hefte 35/36, Hasenverlag Halle/Saale 2017.