„Warum soll man denn […] lauter solche Geschichte schreiben, die auf das kleinste Jota mit einem cörperlichen Eyde zu bestärcken wären?“

Zur literarischen Phantasie Johann Gottfried Schnabels anlässlich seines 325. Geburtstages

von Christian Kuhlmann | Ausgabe 4-2017 | Geschichte

Der aktuelle Erfolg einer Serien-Saga wie Game of Thrones mag verwundern: Feuerspeiende Drachen, eine bedrohliche Armee von Toten, Riesen, Hexen und übernatürliche Ereignisse – Figuren und Motive der sogenannten Fantasy. Dieser Begriff scheint nicht nur ein Filmgenre zu bezeichnen, sondern auch eine spezifische Rezeption zu erfordern: Der Betrachter muss eine besondere Vorstellungs- und Einbildungskraft betätigen, wenn er die Grundsätze einer völlig ‚anderen‘ Wirklichkeit akzeptieren und auch genießen möchte. Er befindet sich in der Phantasie. Dennoch gilt es hierbei zwischen der Vorstellungs- und der Einbildungskraft zu unterscheiden: Während jene sich das Dargestellte zur Anschauung bringt, muss man bei dieser immer noch etwas hinzutun bzw. ‚hinzubilden‘, vorzüglich natürlich sich selbst. Eine solche Betätigung der Imaginationsfähigkeit ist im Hinblick auf die Literatur herausfordernder, da das ‚Bild im Kopf‘ nicht schon durch das Visuelle des Films festgelegt wird.

Zu welch phantastischer Ich-Überzogenheit die Lektüre mancher Bücher führen kann, zeigt Karl Philipp Moritz an Anton Reiser, der Hauptgestalt seines großen, gleichnamigen Romans[1]:

„Die Erzählung von der Insel Felsenburg tat auf Anton eine sehr starke Wirkung; denn nun gingen eine Zeitlang seine Ideen auf nichts Geringers, als einmal eine große Rolle in der Welt zu spielen und erst einen kleinen, denn immer größern Zirkel von Menschen um sich her zu ziehen, von welchen er der Mittelpunkt wäre: dies erstreckte sich immer weiter, und seine ausschweifende Einbildungskraft ließ ihn endlich sogar Tiere, Pflanzen und leblose Kreaturen, kurz alles, was ihn umgab, mit in die Sphäre seines Daseins hineinziehen, und alles mußte sich um ihn, als den einzigen Mittelpunkt, umher bewegen, bis ihm schwindelte.“

Die Lektüre eines abenteuerlichen Insel-Romans wird für den Protagonisten zum unmittelbaren Anlass eines das Gelesene übertreffenden Wirklichkeitsentwurfs – das Ich geht über die Zwänge und Erfordernisse der Realität hinaus, verteidigt mithin das Mögliche gegen die Zumutungen des realen Alltags. Die erwähnte Insel Felsenburg ist insofern für imaginativ Begabte ein reizvolles Buch – doch woher bezieht sie diese Qualität?

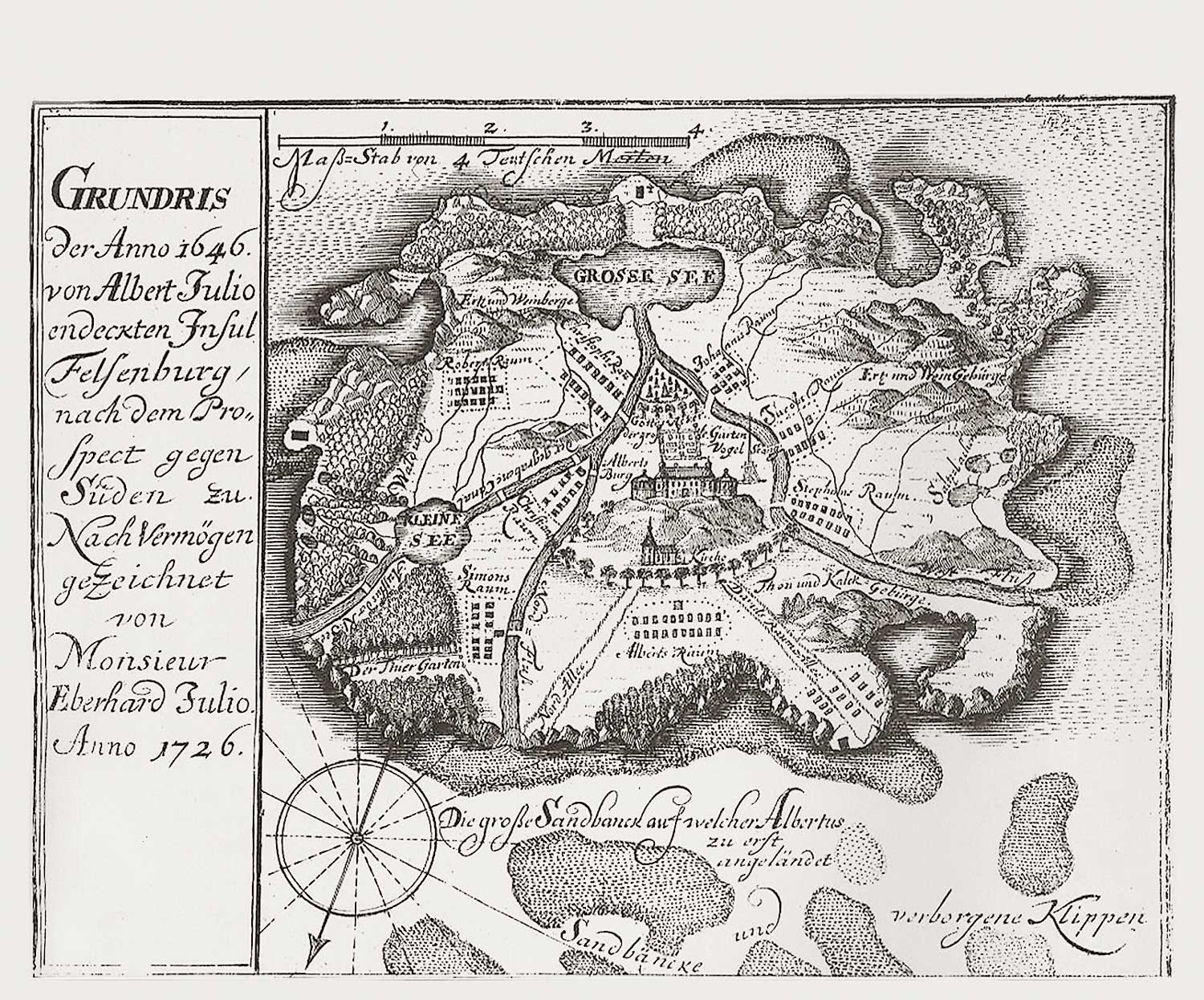

Johann Gottfried Schnabel (geb. 1692 in Sandersdorf), der unter dem Pseudonym „Gisander“ auftretende Verfasser der Insel Felsenburg (veröffentlicht in vier Bänden im Zeitraum von 1731 – 1743) [2], verstärkt dadurch, dass wesentliche Aspekte seiner Biographie im Dunkeln liegen, das Bedürfnis nach einfallsreichen Hypothesen: Man weiß zwar, dass er in Halle zur Schule gegangen ist (Franckesche Stiftungen), sodann eine Barbierlehre absolvierte (1706 – 1709) und als Feldscher, d. h. gewissermaßen als ‚Krankenpfleger‘ für Soldaten, in verschiedenen Armeen tätig war (1709 – 1717), ab 1724 in der Grafschaft Stolberg einen sozialen Aufstieg schaffte, zunächst als Hofbarbier, ca. 1729 als Kammerdiener sowie ca. 1737 als Hofagent. Ab 1730 setzte seine literarische Tätigkeit ein. 1744 wurde er durch die neuen politischen Verhältnisse auf die Straße gesetzt. Wie und wann er starb, bleibt ungewiss.[3] Auf eigentümliche Weise treffen sich also Werk und Leben: Sein bekanntestes Werk zehrt von der Phantasie, sein Leben muss einstweilen ebenso Gegenstand zeitgenössischer Spekulation bleiben. Dennoch kann man gerade über sein ‚Hauptwerk‘ [4] die Hysterie von Millionen von Zuschauern von Game of Thrones mit derjenigen des frühen 18. Jahrhunderts verbinden. Denn als sachsen-anhaltischer Daniel Defoe [5] war Schnabel einer der maßgeblichen Akteure im europäischen Robinsonaden-Wettbewerb und das auf besondere Weise: Während er zunächst in seiner Vorrede die erstaunliche Zahl der Defoe-Nachahmer anführt („unzählige Zahl derer Robinsons von fast allen Nationen“), weist er den Verdacht zurück, auch bei seinem Roman handele es sich lediglich um „zusammen geraspelte Robinsonaden-Späne“. Vielmehr verbindet er mit der Insel Felsenburg nicht nur den Anspruch auf „Geschichts-Beschreibung“, sondern auch auf Wahrheit im Medium der Fiktion „Warum soll denn eine geschickte Fiction, als ein Lusus Ingenii [Spiel der Einbildungskraft, C. K.], so gar verächtlich und verwerfflich seyn?“, fragt er mit Rekurs auf die Fiktionen, die sich in der Bibel finden ließen. Damit ist zugleich gesagt, dass das abenteuerliche Geschehen des Romans kein frei schwebendes Lusus ingenii bleibt, sondern sich durch seinen Charakter als (politische) Utopie – der in der Forschung bald hervorgehoben, bald bestritten wird – der ‚Realität‘ verpflichtet. Diese Verbindung ist der explizite Kern des Romans, denn die „für die Utopie charakteristische Distanz zwischen Sein und Sollen“ wird auf andere Weise integriert, indem sich „zum ersten Mal in der Geschichte die chiliastische Hoffnung ins Alltägliche“ verlagert und „die Kluft zwischen Sein und Sollen [überbrückt].“ [6] Vereinfacht ausgedrückt: Das Ideal findet sich im alltäglichen Diesseits, nicht im Jenseits. Zweifelsohne handelt es sich um ein religiöses (pietistisches) Ideal von Gemeinschaft, als sie auf „tätige Nächstenliebe“ [7] festgelegt ist.

Gleichwohl geriert sich Gisander als Herausgeber authentischer Papiere des Eberhard Julius, des Ich-Erzählers der Insel Felsenburg. Und der Großteil des Romans besteht nun gerade aus erfahrungsgesättigten Lebensbeschreibungen der Protagonisten, die alle den „so glücklichen Ort“ der Insel erreicht haben. Eberhard Julius, Schiffskapitän Wolffgang, Albertus Julius, der „Altvater“ der Insel und zentrale Erzählinstanz, Judith von Manders u. a. – sie alle berichten von ihrem Leben oder vom Leben anderer Insel-Protagonisten, wobei der Leser mit der Seinsweise auf der völlig abgeschirmten Insel vertraut gemacht wird. Dieses erzählte Erzählen ist indes der Struktur des Labyrinths verpflichtet:

„Ist diese durch das Prinzip des Umwegs bestimmt, so ist der Roman dadurch charakterisiert, daß auf Umwegen alle Felsenburger Mitspieler auf die Insel gelangen. Der Umweg aber ist immer eine Erzählung, nämlich die Lebenserzählung des entsprechenden Felsenburger Inselbewohners. Diese Lebenserzählung realisiert die räumliche Umwegstruktur des Labyrinths dadurch, daß das beschriebene – präfelsenburger – Leben nach dem Schema der Lebensreise organisiert ist, deren letztes Stück, ganz realiter, als Schiffsreise – zu Schiff nach Felsenburg –, vonstatten geht. Die Insel selbst stellt die ‚höhere Warte‘, gewissermaßen den Turm im Labyrinth [dar]“ [8].

Die Darstellung des Labyrinths vereinigt sich mit einer labyrinthischen, nicht-linearen Darstellungsweise, der Roman selbst ist mithin ein Irrgarten. Erinnert man sich an den „Schwindel“ Anton Reisers, den der Roman auslöst, so mag das – neben der Eigenart der Figur – daran liegen, dass er in der Insel Felsenburg etwas erspürte, das sich auf der Ebene der Motivik (Drache, Hexe, Untoter etc. wie in Game of Thrones kommen ja nicht vor) nicht fassen lässt: die Selbstwirksamkeit in der rätselhaften Phantasie. Gerade die Gefährdung der Realität durch die alternative Wirklichkeit, das Befragen des Möglichen, das im Roman thematisch wird, bleibt ja an freie und eigenverantwortliche Figuren gebunden, die ein neues, anderes Gemeinwesen begründen. Das aber reflektiert den schöpferischen Prozess der jedem Subjekt gegebenen Einbildungskraft, indem es „Phantasien vorträgt, welche die Phantasie des jungen Lesers wieder entzünden“, wie der Pädagoge Christian Carl André schon Ende des 18. Jahrhunderts mit Verweis auf die mangelhafte Moralität der Insel Felsenburg mahnt. Warum wir uns für Game of Thrones begeistern, warum Anton Reisers Imagination durch die die Insel Felsenburg entflammt wird, ist vielleicht dann aufzuhellen, wenn wir diesen Archetypus der Möglichkeiten literarischer Phantasie wiederentdecken: Auf in den Irrgarten!

[1] Karl Philipp Moritz: Anton Reiser. 4 Bände. Berlin, 1785 – 1790 (Erstausgabe).

[2] Der erste Band der Insel Felsenburg erschien 1731 unter dem Titel: Wunderliche Fata einiger See-Fahrer, absonderlich Alberti Julii, eines gebohrnen Sachsens, Welcher in seinem 18den Jahre zu Schiffe gegangen, durch Schiff-Bruch selb 4te an eine grausame Klippe geworffen worden, nach deren Übersteigung das schönste Land entdeckt […]. Die nachfolgenden Bände erschienen 1732 (Band 2), 1736 (Band 3) und 1743 (Band 4). Wo nicht anders vermerkt, wird von Band 1 als der Insel Felsenburg gesprochen. Der Titel Insel Felsenburg geht auf die (veränderte) Ausgabe von Ludwig Tieck (1828) zurück

[3] Das Leben und Werk Schnabels „allgemein bekannter zu machen“, darum bemüht sich die Johann-Gottfried-Schnabel-Gesellschaft (http://www.schnabel-gesellschaft.de).

[4] Von Umfang und Bekanntheit darf dieses Werk zweifelsohne als ‚Hauptwerk‘ gelten. Der galante Roman Der im Irrgarten der Liebe herumtaumelnde Kavalier (1738) ist das zweite, relativ bekannte literarische Werk. Darüber hinaus gibt es eine Reihe nicht eigentlich literarischer Schriften, wie auch hinter einigen pseudonymen Werken der Autor Schnabel stehen könnte.

[5] Daniel Defoe (1660 – 1731), Autor des Robinson Crueso (1719).

[6] Jürgen Schlaeger: Die Robinsonade als frühbürgerliche ‚Eutopia‘. In: Wilhelm Voßkamp (Hg.): Utopieforschung. Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie, Bd. 2, Stuttgart 1982, S. 279 – 298, hier S. 280 bzw. S. 282. Schlaeger bezieht diese Ausführungen schon auf den Robinson Crueso, dabei dezidiert der von Fritz Brüggemann für die Insel Felsenburg aufgestellten These, dass sich die Robinsonade und die Utopie vollkommen ausschlössen, widersprechend.

[7] Jan Knopf: Frühzeit des Bürgers. Erfahrene und verleugnete Realität in den Romanen Wickrams, Grimmelshausens, Schnabels. Stuttgart 1978, S. 92.

[8] Martina Wagner-Egelhaaf: Die Melancholie der Literatur. Diskursgeschichte und Textfiguration. Stuttgart/Weimar 1997, S. 262.