30. März 2022

Ausgabe 1-2022

30. März 2022

Saskia Luther und Christian Sadel | 18. Juli 2022 | Ausgabe 1-2022

Niederdeutsche Ortsnamen sind wie auch entsprechende Flurnamen sehr alt und vor allem mündlich tradiert. Neu ist jedoch die Möglichkeit, dass Orte diese Bezeichnungen nun auch offiziell tragen dürfen. Im Mai 2019 veröffentlichte der Landtag Sachsen-Anhalts unter dem Titel „Niederdüütsche Sprook in Sassen-Anhalt wedder opleven laten“ einen Beschluss, in dem er die Landesregierung unter anderem auffordert, „eine stärkere Sichtbarkeit der niederdeutschen Sprache auch in der Öffentlichkeit zu eröffnen.

Ulrich Wenner | 18. Juli 2022 | Ausgabe 1-2022

Rainer Kuhn, Johannes Sattler, Martin Helmut Groß, Andreas Schumann | 25. April 2022 | Ausgabe 1-2022

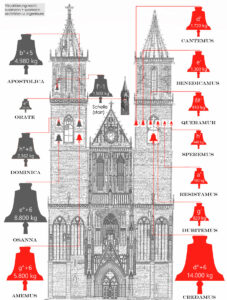

Magdeburg war bis zu seiner Zerstörung 1631 eine der größten und bedeutendsten Städte des Reiches und der Dom ein ebenso bedeutender Kirchenbau. Die Stadt wurde noch in der Weimarer Republik im Zusammenhang mit dem „Neuen Bauen“ mit New York verglichen. Nach der zweiten Zerstörung 1945 wird, auch durch ein Projekt wie es im Folgenden beschrieben wird, versucht, mit bürgerschaftlichem Engagement Magdeburg seinen Rang und seine Würde wiederzugeben.

Eberhard Große | 12. April 2022 | Ausgabe 1-2022

In Deutschland kommen von der Pflanzenfamilie Buchengewächse (Fagaceae DUMORT.) neben der im Folgenden beschriebenen Gewöhnlichen Buche oder auch Rot-Buche (Fagus sylvatica L.) spontan noch diverse Arten von Eichen (Quercus spec.) sowie die Ess-Kastanie (Castanea sativa Mill.) vor. – Die Nomenklatur der deutschen und wissenschaftlichen Namen richtet sich nach JÄGER [8]. – Aus etymologischer Sicht wird die Herkunft des deutschen Namens von dem althochdeutschen buohha und dem mittelhochdeutschen Wort buoche abgeleitet. Er „ist verwandt mit lat. fagus ‚Buche‘ und griech. phegos ‚Eiche‘, [aber] die semantischen Unterschiede hängen damit zusammen, dass in indogermanischer Zeit Buchen nur in wenigen Gebieten wuchsen und die Bezeichnung in anderen Landstrichen auch für andere Bäume verwendet wurde; eine Verwandtschaft zu Buch ist [deshalb im Gegensatz zur bisherigen Auffassung] auszuschließen“. Auf die rötliche Farbe des Kernholzes nimmt der zweite Artname „Rot-Buche“ Bezug.

Bodo-Carlo Ehling | 12. April 2022 | Ausgabe 1-2022

Am 23. September 2021 erfolgte in Mammendorf die Taufe des Andesits zum „Gestein des Jahres 2020/21“. Eingeladen hatten der Berufsverband deutscher Geowissenschaftler (BDG), der seit dem Jahr 2007 das Prädikat „Gestein des Jahres“ verleiht, sowie der Betreiber des Hartgesteinstagebaus, die Cronenberger Steinindustrie, der Unternehmerverband Mineralische Rohstoffe (UVMB), das Landesamt für Geologie und Bergbau Sachsen-Anhalt (LAGB), der Bundesverband Mineralische Rohstoffe e. V. (MIRO) sowie die Akademie für Geowissenschaften und Geotechnologien e. V. Im Rahmen eines kurzen, abwechslungsreichen Symposiums wurde das Gestein Andesit, seine Zusammensetzung, Verbreitung und Verwendung vorgestellt.

Mathias Köhler | 7. April 2022 | Ausgabe 1-2022

Nicht nur architektonisch und baugeschichtlich ist der Merseburger Dom St. Laurentius und Johannes der Täufer, dessen 1000-jähriges Weihejubiläum vergangenes Jahr gefeiert wurde, ein bedeutendes Bauwerk. Innerhalb der reichen Ausstattung bildet das Geläut einen nicht unwesentlichen Bestandteil. Kaum anderswo dokumentieren Glocken derart eindrucksvoll Bau- und Liturgiegeschichte des Gotteshauses.

Ralf Regener | 6. April 2022 | Ausgabe 1-2022

Der Freistaat Anhalt wurde fast die gesamte Zeit der Weimarer Republik (1918-1933) von einer Koalition aus Sozialdemokraten (MSPD bzw. SPD) und der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP) regiert. Nach den ersten demokratischen Landtagswahlen im Dezember 1918 wurde zunächst eine Übergangsregierung unter Wolfgang Heine (1861 – 1944) gebildet. Ab Mitte des Jahres 1919 übernahm Heinrich Deist (1874 – 1963), wie sein Vorgänger Sozialdemokrat, das Amt des Präsidenten des Staatsrates von Anhalt. Später hieß der Regierungschef Ministerpräsident von Anhalt. Deist übte dieses Amt bis 1932 nur mit einer kurzen Unterbrechung im Jahr 1924 sehr erfolgreich aus. Letztendlich musste er und seine Koalitionsregierung nach einer Wahlniederlage Platz für die erste NSDAP-geführte Landesregierung machen.

Lutz Wille | 4. April 2022 | Ausgabe 1-2022

In Württemberg gibt es noch eine lebendige Brauchkultur der Schäfer. So werden jährlich in Heidenheim, Markgröningen, Bad Urach, Wildberg und anderen Orten Schäferfeste ausgerichtet, deren Anfänge Jahrhunderte zurückreichen. Die dortigen Schäferläufe wurden 2018 von der Deutschen UNESCOKommission in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

4. April 2022 | Ausgabe 1-2022

Axel Schröder jun. hat mit 22 Jahren die Mühle seines Großvaters übernommen und führt sie heute erfolgreich.

Henry Bergmann | 4. April 2022 | Ausgabe 1-2022

Während man in der Wendezeit noch etliche Mühlen ausmachen konnte, in denen gemahlen oder geschrotet wurde, ist nun die Anzahl der aktiven Betriebe auf einige wenige zusammengeschrumpft. Die Ursachen liegen in der Überalterung ihrer Besitzer, mangelndem Interesse der nachwachsenden Generationen und im Preisdruck, der durch die Großmühlen ausgeübt wird. Deren Mehl ist unschlagbar kostengünstiger, wenn auch mit Abstrichen in der Qualität, wie oft behauptet wird. Verbliebene Mühlen setzen hingegen auf Bioprodukte, eigene Hofläden und neue Projekte mit interessierten Partnern.

Thorsten Neitzel2, Winfried Sarömba2, Henry Bergmann1,2 (Federführung) | 1. April 2022 | Ausgabe 1-2022

Die Ausdehnung der Magdeburger Börde ist im Detail von verschiedenen Geographen uneinheitlich definiert worden. Sie erstreckt sich im Wesentlichen über ca. 1.000 km2 westlich von Magdeburg bis zum Ostbraunschweigischen Hügelland und den Ausläufern des nördlichen Harzvorlands (Bild 1). Die Boden- und Ackerzahlen der Schwarzerde gehören zu den höchsten in Deutschland und seit langem wird hier Landwirtschaft betrieben. Wenn früher der Getreideanbau und -export dominierten, so kam im 19. Jahrhundert der Zuckerrübenanbau hinzu, der manchen geschäftstüchtigen Landeigner zum „Rübenbaron“ machte, was auch heute noch an den sogenannten „Rübenpalästen“ in vielen Bördedörfern zu erkennen ist.

Henry Bergmann | 1. April 2022 | Ausgabe 1-2022

Angelehnt an das Jahresthema der so genannten Europäischen Landesdekade (DALE) hat der der Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (BHU) zusammen mit seinen Mitgliedsverbänden historische bzw. erhaltene Mühlen und Hammerwerke zum Kulturdenkmal 2022 gewählt. Mühlen und Hammerwerke gehören seit rund 2000 Jahren zu den Technologien, die den Menschen prinzipiell die Arbeit erleichterten bzw. viele Tätigkeiten erst lohnenswert möglich machten. Leider sind die Zeugnisse dieses technischen Fortschritts zumeist verschwunden, mitunter dominieren im Landschaftsbild neue „Windmühlen“ ihre Vorläufer (Bild 1), was im weiteren Sinne auch für die Stahl- und Schmiedewerke des 19. und 20. Jahrhunderts gilt, die moderneren weichen mussten. Im heutigen Sachsen-Anhalt bemüht sich u. a. der Arbeitskreis Mühlen Sachsen-Anhalt e. V., der auch Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung DGM ist, seit vielen Jahren um Bewahrung und Erinnerung an das technische Erbe.

Kulturdenkmal des Jahres 2022 – Mühlen und Hammerwerke. Pflege und Erhaltung eines alten Kulturguts – Impressionen aus der Tätigkeit des Arbeitskreises Mühlen Sachsen-Anhalt e. V. (Mühlenland Sachsen-Anhalt, Teil 12-1) | Henry Bergmann

Die Mühlen der Magdeburger Börde (Mühlenland Sachsen-Anhalt, Teil 12-2) | Thorsten Neitzel, Winfried Sarömba und Henry Bergmann

Die Letzten ihrer Zunft | Henry Bergmann

Interview mit Müllermeister Axel Schröder jun. in der Mühle in Thale | Christine Schlott

Baum und Blume des Jahres 2022. Die Gewöhnliche Buche und die Einbeere | Eberhard Große

Die Gesteine, Böden, Fossilien und Minerale der Jahre 2021 / 22 | Bodo-Carlo Ehling

„Ein unnatürlicher Zustand“. Die Regierung Willy Knorr in Anhalt im Jahr 1924 | Ralf Regener

1000 Jahre Merseburger Dom – 1000 Jahre Glockengeschichte | Mathias Köhler

Sanierung und Erweiterung des Geläutes des Doms zu Magdeburg. Ein Projekt des Domglocken Magdeburg e. V. | Rainer Kuhn, Johannes Sattler, Martin Helmut Groß, Andreas Schumann

Die Wandlungen von Schäfertanz und Schäferfest im Mansfelder Land | Lutz Wille

Hans Joachim Wiesenmüller (1929 – 2021) | Ronny Große

Thomas Topfstedt (1947 – 2021) | Bernhard Lohe

Identität und Tradition durch Sprache: Aktuelles zu niederdeutschen Orts- und Flurnamen | Saskia Luther und Christian Sadel