Mühlenland Sachsen-Anhalt, Teil 9

Wassermühlen an der Bode – die Wassermühle Neugattersleben

Henry Bergmann (Federführung), Rolf Markgraf, Helmut Notzke und Gerhard Papsch, Arbeitskreis Mühlen Sachsen-Anhalt e.V. und Institut EUT an der Hochschule Anhalt | 14. März 2019 | Ausgabe 1-2019

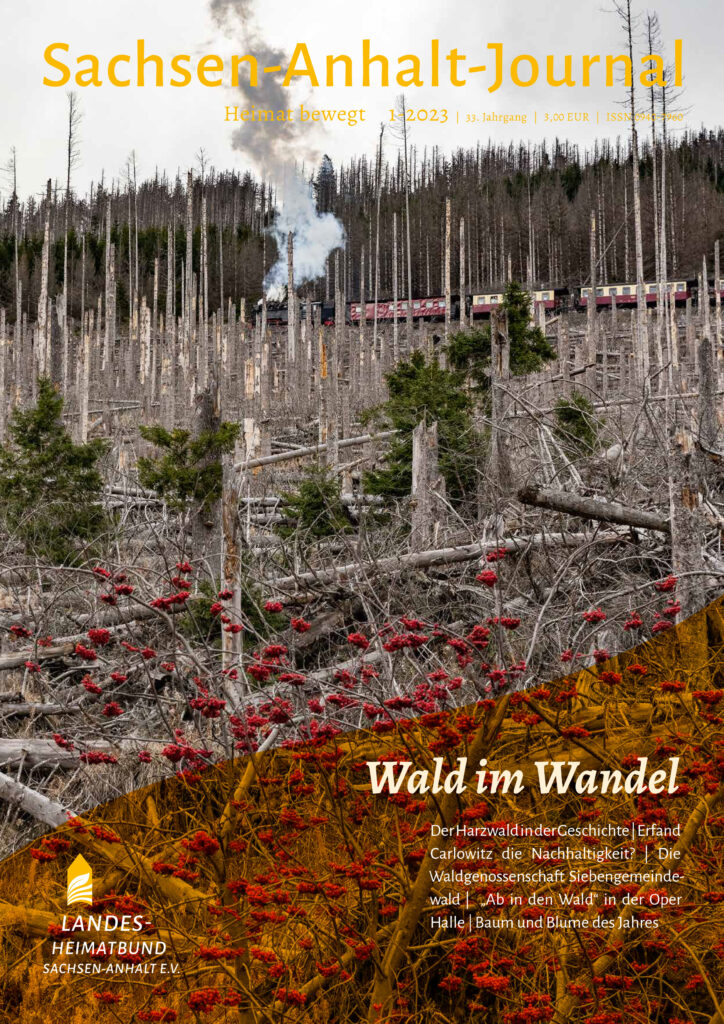

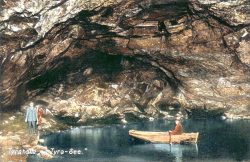

Im an Windmühlen armen Gebiet des Harzes waren es vor allem die Wassermühlen, die hier früher an vielen Orten wirtschaftlichen Zwecken dienten. Zu den antreibenden Flüssen zählte die Bode mit einem Einzugsgebiet von 3.292 km², die, ca. 800 Höhenmeter überwindend, über 170 km bis zur Mündung in die Saale vor Nienburg zurücklegt und dabei Wassermengen von über 100 Kubikmeter pro Sekunde führen kann – ausreichend, um Mühlenbetriebe mit Leistungen von über 100 kW zu versorgen. An 60 Tagen im Jahr zwischen April und September herrschte allerdings oft Wassermangel.